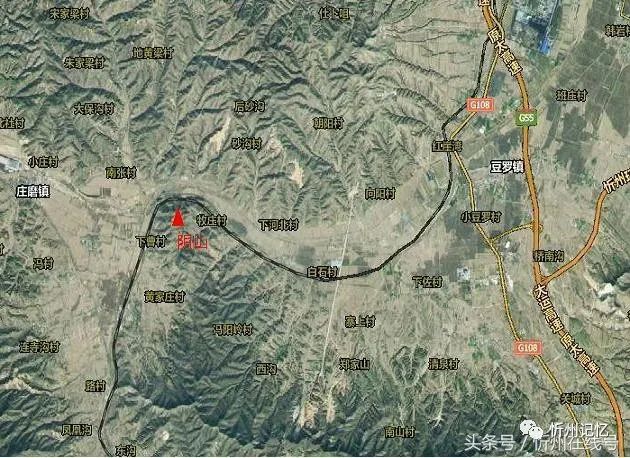

秀容书院在忻州城西南九龙岗上,始建于清乾隆四十年(1775年),占的是原忻州儒学旧地。明朝弘治五年(1492年)以前,忻州儒学和文庙都在城西南九龙岗上,所谓“有学必有庙,庙以崇奉孔子,学以长育人材,俾学孔子之道也。”旧文庙原在九龙岗上的文昌寺一侧。《忻州直隶州志·学校》云:忻州儒学“旧在治西南九龙岗上。后晋天福二年(937年)建”。明弘治五年(1492年),王轩任忻州知州时,文庙连同儒学,由九龙岗迁徙到学道街。九龙岗旧儒学与文庙俱废。

张存良 摄

旧儒学和旧文庙废了283年后,忻州来了一任新知州叫鲁潢。鲁潢瞅中了这块地方,在忻州首次创立了秀容书院。现存书院碑记记载:“忻州至清乾隆四十年(1775年)无书院。忻州牧鲁公,倡捐四千金,始立此书院。”“将余金发交典行,量取薄息,以资永图”“每年山长束修,生童膏火奖赏,皆由生息项下发给。”鲁潢(1727-1783年),字守原,号纬躔,一号渭川,黎川中田(今江西新城)人。据碑记说鲁潢任忻州知州“历三年”头上“……而思创为之。”也就是说他是在乾隆三十七年(1772年)任忻州知州,三年后的乾隆四十年(1775年)创立秀容书院。忻州既有283年前迁到学道街一直兴盛的文庙儒学,忻州知州鲁潢为什么又要建书院?因为儒学与书院作为学校都有它让人读书明理掌握知识的相同之处,也有不同之处。儒学和书院的不同之处是,儒学是官学;书院一般是私学。教儒学的都是官员身份或有功名的人,即儒学教授、学正、教谕、训导等各级学政官员;而设立书院的一般是硕学大儒或聘请硕学大儒讲学,所以书院的主持者称“山长”,山长的意思表示的就是非官方的山野之人。儒学是培养科举人才的学校;书院也培养科举人才,但书院主要是创立学派,研究学术的学校。儒学的最高管理机构是国子监,下面是各府州县儒学;国子监管不了书院。儒学的学生称生员,生员指国学及州、县学规定的学生员额,有员额限制;书院没有员额限制,只有学舍的限制。儒学生员国子监的叫监生,府、州、县推荐给国子监的生员称贡生(明代有岁贡、选贡、恩贡和纳贡;清代有恩贡、拔贡、副贡、岁贡、优贡和例贡),生员又有廪膳生、增广生、附生,初入学为附学生员,廪生给廪米,即有助学金;膳生不给廪米但管吃饭,廪膳生、增生有定额,据岁考、科试成绩递补,所以叫增广生;生员俗称秀才,亦称诸生。生员常受本地教官及学政(明为学道)监督考核;而书院的学生首先要考中秀才,才有参加科举考试的资格。书院创立后,鲁潢聘请忻州本籍硕学名儒崔嶫为首任山长。崔嶫(1715—1781年),忻州曹村人,乾隆二年(1737年)丁巳科进士,字云峰,号乙轩。官至郑州知州、礼部员外郎。后因其父母二老年迈,无人抚养,便辞官归里。崔嶫任山长时已六十高龄,但“每年二月官定日开课,腊月、正月不课”,“每月初一、十一、二十一日为斋课,十六日官课,十七日诗赋课”(《碑记》)。在任期间,不仅勤于教学,还应邀参加社会活动,曾为忻州的关帝庙竣工及七贤庙修复撰写碑文。

崔嶫之后,比较著名的山长有忻州令狐庄的薛河东(字凤一),于崔嶫去世55年后的道光十六年(1836年)任秀容书院山长。忻州前播明村赵宗先,字槐符,号午轩,于道光二十九年(1849年)己酉任秀容书院山长;忻州泡池村董宇炜,字青平,号砚农,于咸丰九年(1859年)任秀容书院山长。忻州董村郝椿龄,字曼修,在秀容书院主讲二十余年。忻州北关米毓瑞于光绪二十六年(1900年)在秀容书院讲学。光绪二十七年(1901年)清政府颁布废科举立学堂章程,谕令府及直隶州书院改办中学堂,以“兴学育人”。秀容书院遂于光绪二十八年(1902年)改为“新兴中学堂”,原秀容书院山长米毓瑞转任总教,也即学堂堂长或校长。新兴中学堂整整存在了10年,1911年辛亥革命,南京临时政府成立后,民国元年(1912年)各州、府均废,原州、府皆称县,忻州称忻县,学堂一律改称学校,新兴中学堂遂改称“忻县中学校”。学堂改学校后,扩大学校规模,将原学校东邻之文昌庙院址及文昌庙东邻之道教白鹤观一庙一观,先后划归学校占用,校园面积扩大,且独占城内最佳景区。地势高峻,院落依山叠起,错落有致,台阶层层,曲径通幽,四角亭、六角亭和八角亭矗立高岗,全城瞩目。合并入忻县中学校原书院西南部的文昌祠又称文昌庙、文昌宫。文昌帝君是读书人的保护神,保护文运昌盛。文昌初指文昌星,文昌星简称文星,或称文曲星,系星宿中主文运者。《史记天官书》载:“斗魁戴匡六星,曰文昌星,一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。”后来又叫“五文昌”,包括关圣帝君(文衡帝)、孚佑帝君(吕洞宾)、文魁夫子、朱熹(朱衣星君)、魁斗(魁星爷),合称为“五文昌”。也有说是梓潼帝君张亚子的,《明史·稽志》:“梓潼帝君,姓张,名亚子,居蜀七曲山,仕晋战殁,人为立庙,唐宗屡封至英显王,元加号为帝君,而天下学校亦有祠祀者。”古代士人仕进,以科举为途径,于是天下府县,处处建立文昌宫。明代以后,每一所学校都将部分建筑物用于供奉文昌帝君。清代,每年农历二月初三文昌帝君生日那天,朝廷要派人前往北京文昌庙祭祀。文昌帝君掌理考试命运、主宰士子的功名利禄,比孔子还受读书人的欢迎,凡读书人必要奉祀文昌帝君。每逢文昌帝君诞辰,童生、秀才、廪生、贡生、举人以及私塾老师都要准备全牛及供品,至文昌庙行“三献礼”祭祀之。历代官府都要通令天下学校,来奉祀这位文昌神。忻州文昌祠西大殿中央,曾塑有文昌爷的塑像。至于这位文昌爷到底是魁星爷还是梓潼帝君张亚子,则就随人心仰了。文昌祠入间最深,檐下有廊,青碧琉璃瓦覆顶,推为明代建筑。由北至南为柏树院、枣树院、槐树院三进院落。并入学校的白鹤观又名天庆观,为唐代所建道观,唐代李氏皇帝认为自己是老子李耳的后代,所以大建太上老君庙。唐高宗龙朔二年(662年)敕建洛阳上清宫,以祀道祖太上玄元皇帝老子,于是天下老君庙皆称上清宫。忻州上清宫老君殿殿内,列侍有唐朝李渊、李世民、李治、武则天、李显、李旦、李隆基等唐朝七个皇帝,因改名“七圣观”,后唐庄宗李存勖时再改太清宫。后晋时又改“白鹤观”。元遗山《天庆观记》:“始为七圣观,创自唐天宝间。其后有白鹤之异,改白鹤观。宋祥符间又改为天庆观。每岁二月望,道家云是老君诞日,及期,有鹤降此。多至十数,翔舞阶庭,三日乃罢。予两见之,特乱后不至耳。因为招鹤谣,并刻之石”。观内三皇殿、无极殿、紫薇殿、玉皇阁、天师殿、太清殿、元君殿等气势宏伟,建筑上下错落。据传北魏寇谦之天师曾在此结庐祭祀老子。金贞佑年间蒙古屠城,天庆观损毁严重,元代全真教道士王志常与弟子王守冲重修。明万历二十七年二月望日,群鹤复集,山西巡抚魏允贞亲见之,有诗:“谁知三百年来后,又覩联翩下碧云”。明代,朝廷在天庆观设道正司,统领忻州道教各派。正一道道士杨正梅住持大修道观,增祀吕祖殿,重修晋天福年间的文昌祠,天庆观重现往日辉煌。乾隆四十年建秀容书院后,形成道观与书院并存的奇观。在书院西面的山坡上,先后修建有三个亭阁:正中四平八稳的魁星阁,兴建于大清雍正三年(1725年),处世低调,静观忻州的沧桑风雨;北面的六角亭,直插云端,高为忻城之最;南面的八角亭,富有轻、巧、静、翘、曲、飞之韵,建于道光十八年,高度次之,与六角亭互为犄角之势。六角亭旧称寥天阁,后更名为凌云阁。边长三米,高九米,原来五面有清朝的精美花窗;六根一搂多粗的擎天柱支撑、头顶碧绿琉璃,古朴简约、超凡脱俗。立于六角亭上,忻州全景尽收眼底。八角亭望萱阁,建于嘉庆二十四年(1819年),位于忻州古城西南高地之最南部。八角攒尖顶形,顶部青灰瓦布顶。旧以“萱堂”代指母亲的居室,亦指母亲供堂。一直在外居官的鲁潢思念远在江西的母亲,在忻州任知州时常常在秀容书院登高远望,以解思念之情。忻州人感于鲁潢知州的孝心,遂在鲁潢登高望远的高地筑亭,以存对鲁公建书院壮举的怀念之情,同时也以此勉励书院学子孝亲睦友,遂将此亭命名为“望萱阁”。民国以来,忻县中学为国家培养了不少栋梁之材,既有专家学者,也有革命志士,解放前忻县最早加入共产党、参加革命的人士,多数是忻县中学的学生。如曾任过山西省委书记、国务院农业部部长的霍士廉,曾任过华北局书记处书记的黄志刚,全国妇联书记处书记的董边,电子工业部部长的张挺等,都曾在忻县中学读过书,而且大都是从忻县中学开始走上革命道路的。民国二十六年(1937年)中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争爆发,日寇入侵,忻口战役在即,学校南迁平遥,辗转晋南,结束于陕西汉中。民国三十六年(1947年)阎锡山政府于忻县城内火神庙重建忻县中学,时称忻县县立中学校。1948年7月,忻县全县解放,将忻县中学和忻县农业职业学校合并为晋中区忻县联合中学校,校址由火神庙迁回九龙岗原忻县中学文昌庙旧址。1948年10月,联合中学校更名为晋中区忻县中学校。2004年6月10日,忻县中学前身旧址原秀容书院由山西省人民政府公布为省级重点文物保护单位。

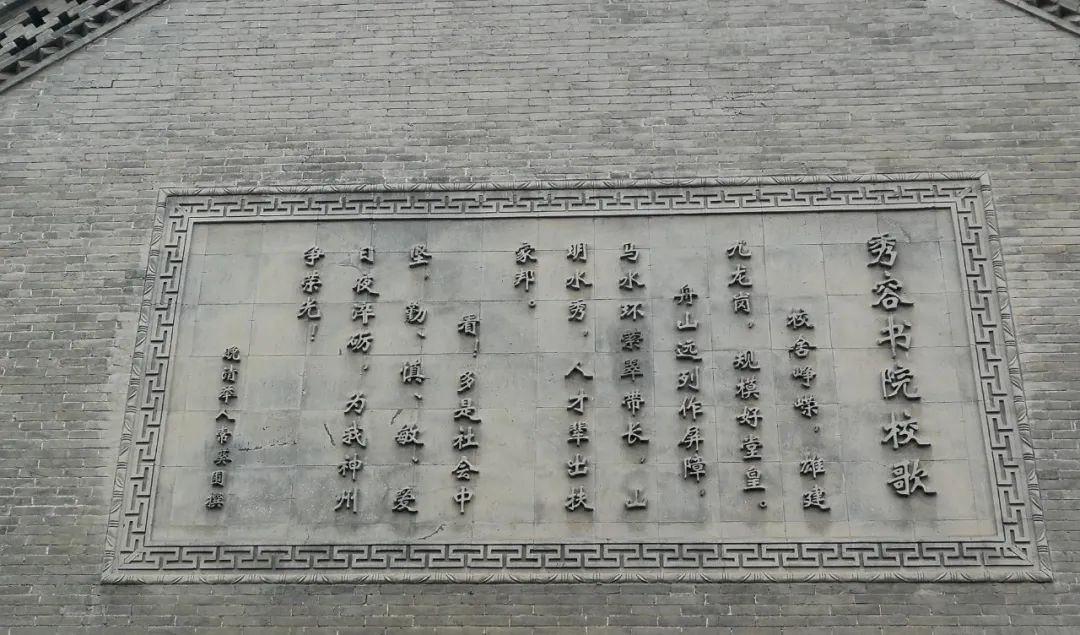

2017年1月,忻府区委、区政府得到忻州市委、市政府的支持与重视,对忻州古城进行修复改造。秀容书院列入第一期改造工程。忻州古城一期工程的最大特点是“修旧如故,以存其真”。秀容书院改造工程总占地30250平方米,规划建筑面积9612.25平方米,其中文物修缮工程3830平方米共40座、151间,主要包括文昌寺山门、戏台、文昌寺大殿、白鹤大殿、孔子祠、廖天阁、望萱阁等;新建复建工程5782平方米共56座、192间,主要包括藏书楼、吕祖阁、山长室、六艺园、国学馆、游客服务中心及消防设施等。同时还修缮和新砌护坡960多米,围墙、花栏墙1400多米。在风景优美的九龙岗上,经过能工巧匠的精雕细琢,拥有240多年历史的秀容书院亭台楼阁错落有致,旧貌换新颜。新复修活化的秀容书院现有房屋208间,多数为旧制,院内地形西高东低,高低错落,依自然地貌可分为上、中、下三个院落。上院为主院,主院为三进院落布局,中轴线上依次建有乐楼、过厅和正房,两侧为厢房、耳房、生舍。中、下院为书舍。秀容书院上、中院修缮面积3829.86平方米,包括白鹤大殿、桂香殿、廖天阁、魁星阁、望萱阁、牌坊、龙岗第一景等建筑。秀容书院重建面积5782.39平方米,其中上中院包括老书院、六艺园、藏书楼、吕祖阁、碑廊等;下院包括展称馆、国学馆和服务中心等。原秀容书院的外院,原来的大门,学校的食堂,校办工厂,教工宿舍都变成了错落有致的座座古院落、古房屋,院内景色整洁怡人。下院的白鹤观,早已维修完毕,庄严肃穆,静静地伫立在那里。中院原来的民国建筑依然耸立,文昌寺正殿熠熠生辉,琉璃瓦与阳光交相辉映,古柏森森,新修的碑廊内几十通碑亭亭玉立,碑上的文字诉说着它们的历史过往。古戏台依然在条石上岿然不动。主院以东下部建筑更为壮观,顺台阶西向拾级而上,步步登高,有小巧玲珑的木牌坊、四角亭、八角亭、六角亭。来源:忻州在线