我村曾经的村办企业

一、牧场

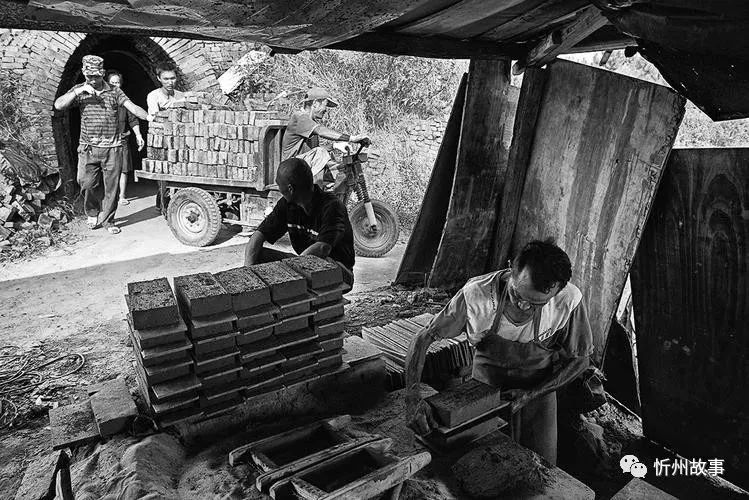

二、砖窑

顿村的砖窑始于解放初期的打土豪分田地之后,村民段长治、段全海合伙,利用农闲时间,在原来砖窑的地址小打小闹搞了起来,他们用木板做成模具,做法是一排三个砖,模内铺上细沙,然后将和好的泥甩进去,出模晾晒、垒码、装窑、点火、烧七天七夜,封火,窑顶用土密封,担水降温,四五天后出蓝砖。一九五八年人民公社成立后,禁止私人办场而歇业。几年后,刘万春在征得大队同意后一班人马重新开展烧砖业务,收入归集体,劳动按计件挣工分。

三、石英山、石头窝

在顿村西坡顶,有一座小山丘,山丘内埋藏有矿产,名为“石英石”,“石英”通过加工是做玻璃的原料,顿村生产的“石英”纯度高,成本低,深受太原玻璃厂青睐。

在六十至七十年代,大队决定联合前秦大队共同开采“石英”,具体办法是共同管理,纯利均分。当年开采石英负责人是段万红,工人有梁海、刘欢喜等十几人,前秦也有数名工人,前秦的采购张成光负责销售。为保证石英石的纯度和质量,开采程序是:第一步,必须把山皮刨掉,再用人工打眼插捻放炮方式,等石英石炸开,再破碎成大大小小的块头,然后用两轮胶皮车畜力运到播明火车站装车皮运至太原玻璃厂,每年为大队创收近万元。

在同一个时期,紧邻石英山窝往西,还有一座石头山窝,所产出的石头一般用于建筑工地和民用,当年石头的开采负责人是陈丑田、陈有才,工人有:陈先如、陈龙、段金文、刘月宁、陈尚河、马正录、刘补堂等人,开石头与开石英的工序差不多,也是把山皮刨掉,然后插捻放炮把石头炸开,在用人工破成适合使用的块头小的的石头、石渣,各生产队派人利用手工锤子打成“石籽”后组织车辆送往建筑工地或农户销售,打“石籽”的社员根据所打下的数量到生产队领取补助或挣工分。

当年,开采的石头所用的炸药都是自己配制的,做炸药,通常用的是化肥“硝铵”、糠、锯木面、柴油按比例配制而成,做成的炸药与市场上卖的产品质量差不多,自己生产主要是费用低。

顿村的石英山,由于连年开采,山皮太厚,开采费用太高,不划算,后停产。

四、盆子窑

远近闻名的顿村瓦盆子窑

瓦盆子窑俗称盆子窑,最早的建窑时间可追朔到清朝末年,由姓寇的祖先来到顿村后因无钱置田买地,用自己家乡学到的手艺,在沟畔盖房子掏窑卖盆子生存,后来用胶泥捏成装粮食用的兰瓮,用兰瓮装粮食通风透气不霉烂,、防鼠,而且容量大,从装三斗到五斗、六斗不等。

由于捏兰瓮的胶泥来自地下,采胶泥时工人必须坐吊蓝通过辘辘下到三十米以下的井下,井下有很多通道,进通道后用洋镐镢头刨胶泥,刨下的胶泥,工人又用萝头扁担一担一担地运到井口,井口到里面出胶泥的地方大约2—3公里左右。上边的人用辘辘一筐一筐地吊出地面晾干,晾干的胶泥经过破碎,去杂,加水焖几天。和泥时需用铁棍反复抽打,搓成泥条,即可由师傅加工兰瓮了。师傅坐在一个名为“灵子”的转盘边,灵子底下用一根上好的枣木做竖轴,上边置一块直径一米多的圆型转盘。师傅接泥后,打到圆心,将泥打平作底,小伙计转动灵子,然后在底上加泥起边,经过逐步加泥、上拉、收口逐步成型。成型的兰瓮搬到院内晾干,三、四天后装窑。

装窑时,窑内温度六十度左右,装满后点火烧窑,一般烧两天一夜,然后封火完备窑,密封降温,晾一天一夜。出窑时温度可达三百度,师傅们穿棉衣、戴棉手套抢,穿棉衣出窑后,接着及时装窑,这样可减少窑内温度下降,节省燃煤降低成本。盆子窑外边有三间房,作为加工和泥的地方,正中通道进入烧窑区,一般三、四个独立窑区,采用自然通风。加工房的门碹口的顶上嵌有一个用砖刻的匾,上书“天德窑”字样,据传说古时一个外地用户所赠送,可能与产品质量有关。盆子窑原址在顿村西南窑沟交汇处,沟北开辟一块平坦地面而建,院内有一口水井,水从胶泥中渗出,非常好喝,泡茶更有韵味,沟旁绿树成林,一年四季,常有村内老人、文人墨客到此聊天叙旧。

一九六四年,大队在此窑的西边又建了一座新窑,由段万锁任师傅,两座窑的产品主要是兰瓮,也配有瓦盆和花盆,所有产品都用人拉平车运到附近乡镇推销,东至定襄、河边,北至原平,南至田村,西至奇村以西都有顿村人销售兰瓮的足迹。参加过销售兰瓮今健在有刘双狮、段万喜、梁元明、刘隆祥、徐喜良、段银明等人,当年的捏兰瓮大师傅健在的还有寇计平、段万和两人。

当年生产队对产品作价是兰瓮2.3 元,豆芽塘0.8元,盆子0.3元,盆子窑劳动人员用产品计价,2.5元买一个出勤,推销的社员是用产品换粮或货币,来过日子。

两座瓦盆子窑是在一九九五年冬修建原太高速公路时迁走的,从今以后顿村不在生产兰瓮了。

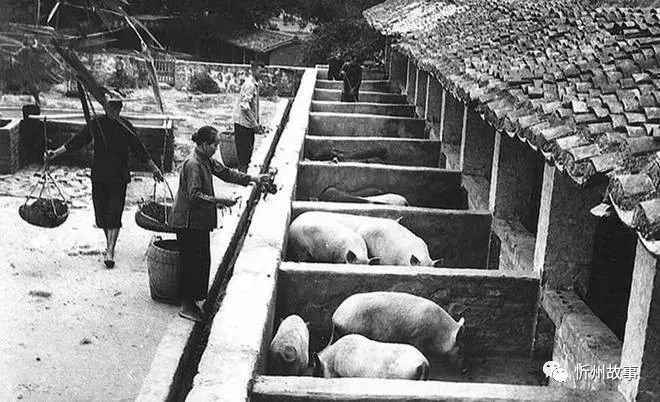

五、粉房、猪场

顿村的粉房和猪场于1968年筹建,70年春季生产出第一批粉条,筹建和开业后的负责人是由时任村党支部委员梁申有负责,保管刘黄治,大师傅段三贵,学徒陈文和,打杂先后有陈二有、梁旭明、段银秀、段林秀、段亮治等人。

一九七五年底,梁申有筹建学校新址,粉房由段祥海负责,刘黄治改为大队采购,梁旭黄任保管。后来梁旭黄一分队当保管,刘润良继任至一九八二年大包干开始。随后,对大门西因林业队饲养的牲畜转到牧厂而空的房改造成第二粉房,由退休回村的段二贵任大师傅,陈春茂学徒,李忻明、陈尚金、段建林打杂。大包干后,粉房由陈文和、陈春茂承办。

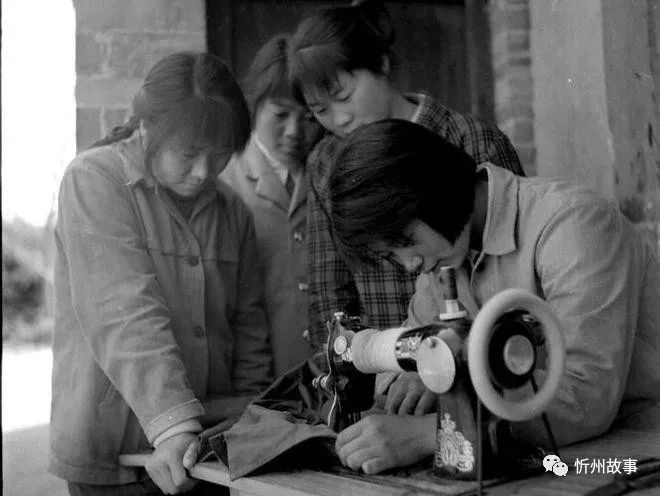

六、缝纫组

缝纫组组建于一九八O年。当时的村党支部书记梁玉明考虑到老百姓每做一件新衣,都要到市里,这样既费功夫又麻烦,而且做的不合身又不好处理,毕竟人生面不熟的,村里虽有些会裁会缝的高手,当时社会上也是偷偷摸摸的进行,白天劳动、晚上进行,生怕割“资本主义尾巴”。与其如此,还不如大队筹建一个缝纫组,理直气壮地为社员们服务,又能为大队赚些钱。

缝纫组成立后,地址选在供销社东的两间排房内,负责人段申娃,孙变珍、段焕兰、张改凤、郭换枝、武翠凤等十几位作为成员,刘未申有理发的技术,白天劳动,晚上看门,捎带理发,看门不付工钱。缝纫组成员自带缝纫设备就这样开展了。加工衣服采用按计件赚工分,一件衣服八角钱,大队按一块二角买十分工,计报酬充分调动了他们的劳动积极性,他们除了为本村社员加工衣服外,也为邻村慕名而来的客人服务,同时还为驻顿村564团三营的解放军官兵缝补衣服,每件五毛。缝纫组成员们最忙是进腊月后,那个时候,各生产队由于种种原因,社员们早开不了支,分红以后,首先想办的是过年的衣服,家家要做新衣服,给他们带来了很大的压力,白天忙、晚上还要加班,为了让社员们过年穿上新衣服,她们放下自己家的活,甚至连年初一的饺子也是亲朋送的。

缝纫组在大包干以后还维持了一段时间,直至一九八五年,因供销社重修而停办。

七、酒场

一九六四年,顿村大队支部书记寇二有与其它村干部研究决定,为壮大集体经济收入准备办酒场,聘请村人梁润当技术员,此人在解放前曾在内蒙私人企业干过酿酒徒工,并对制曲、发酸、淋酒、出糟等酿酒过程样样精通。备好各种设备后,从外地酒厂购回曲种自己发酵,所用原料来自各生产队的玉米、高梁和大麦,并配一定数量的高梁壳等,酿出的酒,口味纯正,烈而不辣,甘甜绵柔,酒精度53%左右,当时生产的白酒为散装,村人逢年过节,招待亲朋,红白事筵都要到大队酒场用粮食进行兑换。因为酒的质量好,并且销路也好,当时供销社也为酒场代销,虽然酒场办的时间不长,但为集体创造不少的收入。

后来,由于国家对粮食实行统购统销的政策,为了节省粮食,酒场因此停办了。

八、醋房

顿村的醋房有两次发展过程,第一次在陈先如老院东的一个空院内,当时是由一分队筹建,队长李宝林,聘请忻县醋场技术员作指导,也产了产品,后不知什么原因未能坚持下来。

一九七五年,当时的第二分队队长陈丑田看出了商机,派社员陈建新赴忻县醋厂实习三个月,回来后同本社社员刘金元一起从制曲、发酵到出醋,终获成功,尔后,陈建新到机房开了手扶车,又抽调李丙祥一道经营醋房,陈黄付为保管,负责兑换醋产品。当时是用八两高梁换一斤醋,既供应本村,也对外村兑换。酿造的原料基本上是高梁壳子,用少量高梁,做曲时也用一些大麦,因为是熏醋,需要一定的煤炭作燃料,由于刘金元、李丙祥两位师傅对酿造醋的工作手勤、脚勤,精益求精,产出的醋产品与国营厂家质量不相上下,淋醋时,醋的香味随风飘到几十米的地方。

年龄小一点的人还不太了解,七十年代国家还一直执行的是粮食统购统销政策,想吃熏醋只有干部、职工凭商品供应证上的号供应,农民要想吃醋,只好自己酿造,所以当时二队醋房生产的醋香味十分诱人,很有市场。

醋房在一九八二年随着大包干而转包,承包人段根耐,经营半年后,由于种种原因醋厂停办了。

上一篇:忻州禹王洞传说之天王弃塔

下一篇:忻州麻会糖枣